【親子で学んで行けること】こどもに愛情がある優弥道場の親御さんには知ってて欲しいこと♡

【親子で学んで行けること】こどもに愛情がある優弥道場の親御さんには知ってて欲しいこと♡

2025.10.10

昔の子よりいまの子って不器用?

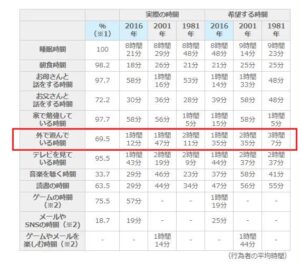

「転ぶときに手をつけない」「まっすぐに走ることができない」など、子どものからだにさまざまな異変が生じていることが言われています。この原因の一つに、子どもの遊びが昔と比べ大きく変化していることがあげられています。公園で走るのではなく今は公園でゲームができます。

人間の神経はこどもである5-6歳まで急激に発達し、おとなの80%にまで達していることが分かっています。12歳では神経系の発達はほぼ100%でおとなと同じとなるそうです。つまり、僕の運動神経もこれを読んでくださっている皆さんの運動神経も10-12歳の時につくられたものだということです。

さまざまな動作を経験することで、脳が刺激され、運動神経も発達していく5~12歳(年長~小学6年生)の期間。身体の動かし方、動作、技術を短時間で覚えることができる、一生に一度だけの貴重なこの年代は【ゴールデンエイジ】と呼ばれるようになりました。この時期にいろいろな動きを経験しておくことで、カラダが成長した時に、運動能力が思うように伸びる「運動神経が良い」状態が作られます。

スポーツ選手であれば、運動神経が良いにこしたことはありません。 ここでいう運動神経とは、目や耳など感覚器から入ってきた情報を脳が上手に処理して、からだの各部に的確な指令をだす神経回路のことです。近年、この運動神経を「コーディネーション能力」と呼ぶことが多くなってきました。

「コーディネーション」とは、 1970年代に旧東ドイツのスポーツ運動学者が考え出した理論で、コーディネーション能力を7つの能力に分けてとらえています。 その7つの能力とは、「リズム能力」「バランス能力」「変換能力」「反応能力」「連結能力」「定位能力」「識別能力」で、スポーツを行っている時は、これらの能力が複雑に組み合わさっているのです。

ゴールデンエイジになると、特定のスポーツの特性を理解し、意識的に取り組むことができます。憧れの選手やライバルが現れるのもこの時期です。極端な言い方ですが、5歳~12歳までに、夢中になれるスポーツ、楽しくて仕方ないスポーツが見つからなければ、残念ながら手遅れです…

ゴールデンエイジ期は親が何気なく環境を整備することが大切です。この時期を有意義に過ごすかどうかは、おとなの関わり方が重要なんです。なぜなら、当のこどもたちが自分で「ゴールデンエイジ」を意識することはないからです。おとながいい方向へ導くような環境を作りましょう。

トップレベルを目指すならゴールデンエイジ期を逃してはいけない。ゴールデンエイジに特定のスポーツを経験しなければ、そのスポーツでトップレベルに到達できないということは、世界的に常識と言われるようになりました。ヤバッ❤︎

だからと言って、おとながこどもに「今はゴールデンエイジだから〇〇しろ!」「いろいろな動きをしろ!」と言い聞かせても、全くピン来ないのです。

そんな思いをカタチにしたいからこそ、優弥道場では「好きなこと、面白いことに熱中し、すぐ飽きる」という子供の特性を利用してカラダを動かして感じる方向に、誘導することに専念しています。

最後に。これまで一般的に使われる「運動神経」という言葉を使って来ましたが、実は人間の身体に「運動神経」という神経はどこを探してもないんです。なので「うちの子は運動神経ない…」という言葉遣いは間違いです。もともとその神経はありません。では、運動神経とは何のことか?

運動神経とは「コーディネーション能力」という言葉で説明できます。筋力があって「腕立て伏せがたくさんできる」とか「ジャンプ力があって「クラスで一番高く跳べる」とか…こどもでも、それだけでは、運動神経がいいとは言えません。筋力もジャンプ力も、スポーツでは必要な能力ですが、それらが脳によって「コーディネート(協調)」されて「すばしっこい」「たくみ」な動作ができるようになると、「運動神経がいい」と周囲から言われるようになります。

道場にて型にハメすぎず、遊びながら育てる理由はここにあります。こどもが楽しんで成長し、好きなことを見つけた時に「あっ!これ優弥道場に関わっててよかったんだなっ」て思ってもらえる空間にしていきたいです。

そしたら後はそれぞれが自分の好きなように生きられる♡

#優弥道場

#親子で学べるKIDS空手

#型のない形

#優れるな異なれ

#人生はものづくりの物語

#みんなのおかげじゃけぇ

優弥道場&Fighting Clinic 代表 山本優弥

関連記事